Les mesures bathymétriques et la planification de dragage

Sur les 450 km de voies navigables wallonnes, le maintien de la navigabilité à pleine capacité est une priorité. Pour atteindre cet objectif, une des conditions essentielles est de garantir une profondeur suffisante (un tirant d’eau) pour le passage des bateaux. Les apports des nombreux affluents et l’érosion naturelle des terres entraînent toutefois un dépôt continu de sédiments dans le réseau navigable qu’il s’agit de surveiller et de gérer.

La localisation des zones de dépôts des sédiments est primordiale, d’une part, pour apprécier l’évolution morphologique des voies d’eau dans le temps et, d’autre part, procéder si nécessaire à leur retrait par dragage. Ces missions sont assurées par le Service public de Wallonie – Mobilité et Infrastructures.

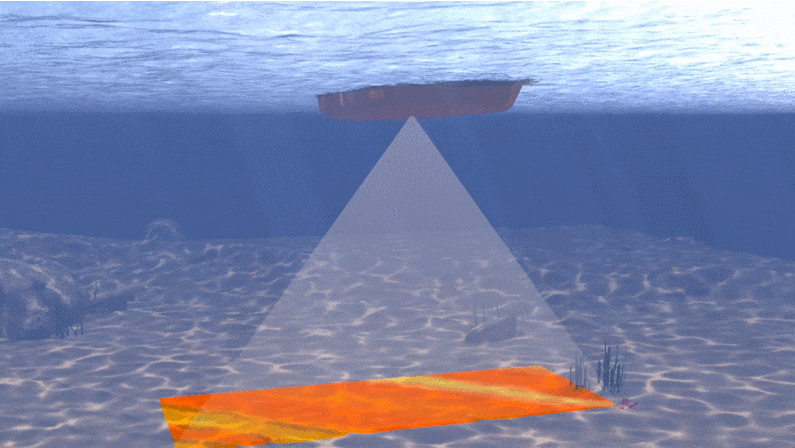

Tous les 4 ans au maximum, l’ensemble du réseau navigable est « scanné » à l’aide d’un sonar multifaisceaux monté sur un bateau (illustration 1).

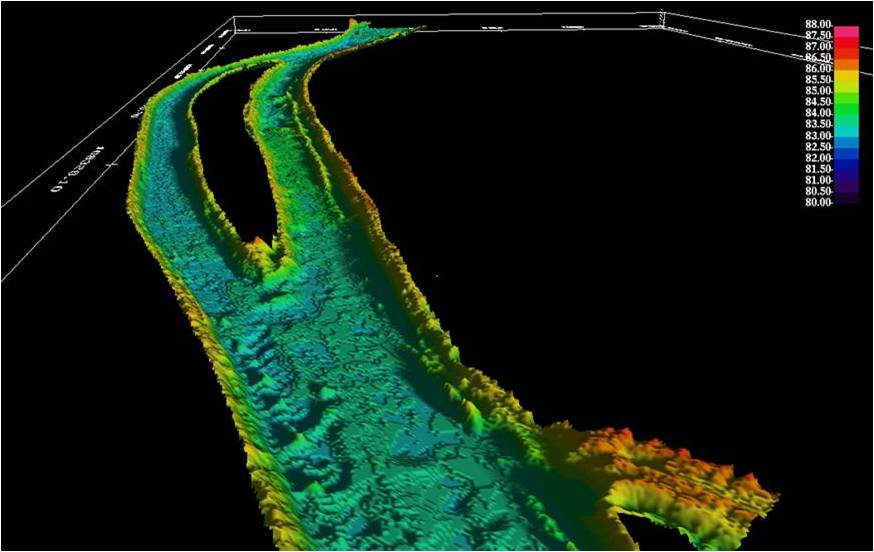

Ce sonar performant permet de couvrir, à vitesse de navigation normale et avec une forte densité de points mesurés, une largeur d’environ 5 fois la profondeur sous le bateau (illustrations 2 et 3).

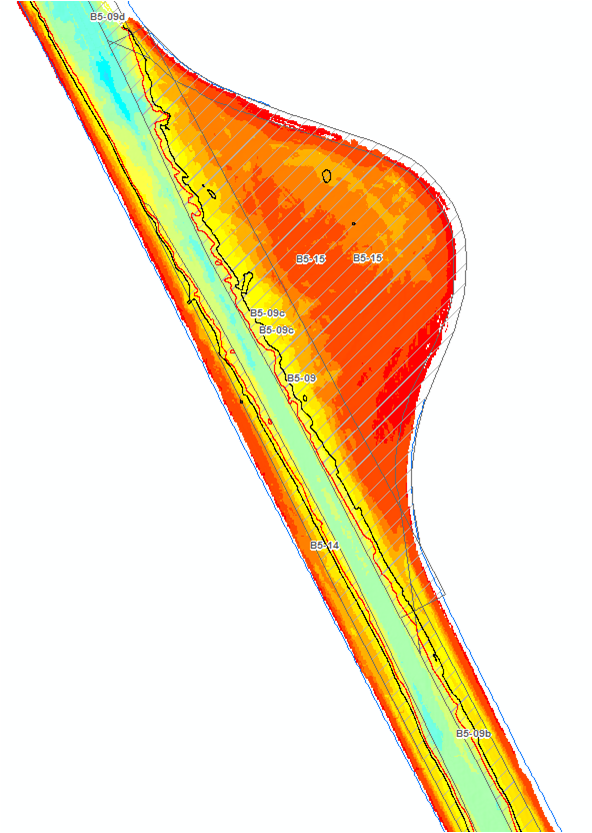

Il est couplé à une centrale inertielle qui permet d’intégrer les mouvements du bateau afin d’estimer son orientation (angles de roulis, tangage, cap) ainsi qu’à un système de positionnement GPS de précision. La topographie du lit du cours d’eau ou « bathymétrie » est obtenue avec une précision de 10 cm minimum (illustration 4).

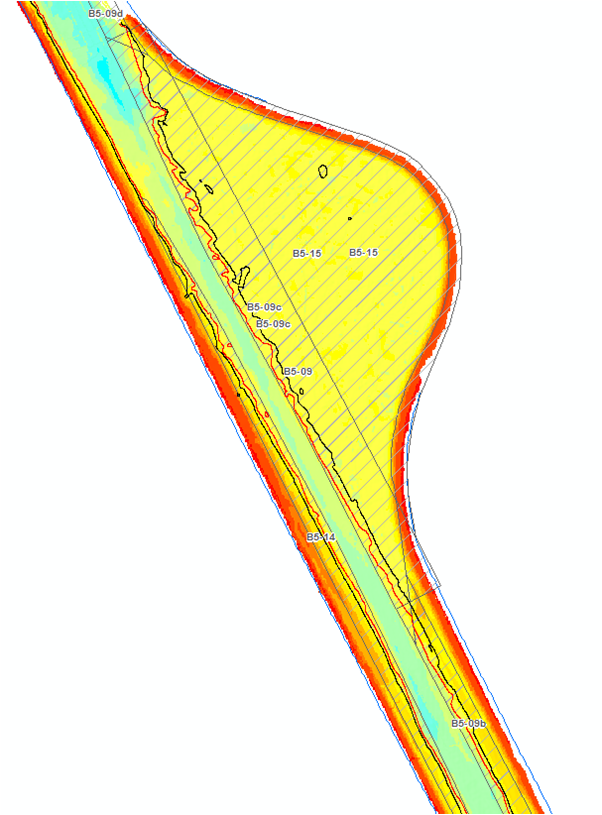

Les zones à draguer sont alors identifiées et matérialisées précisément par des polygones d’intervention. Les volumes de produits à extraire sont ensuite calculés et associés à leur caractérisation physico-chimique effectuée par la Direction des Recherches hydrauliques afin de déterminer leur filière de traitement (illustrations 5 et 6). In fine, le coût est estimé sur base de l’ensemble de ces éléments ainsi que sur base du transport jusqu’au point de gestion des produits. Sachant que les produits de dragages sont considérés comme déchets et donc très coûteux à éliminer ou valoriser, la précision de ces relevés bathymétriques est essentielle.

Dès que ce travail préliminaire est achevé, le dragage proprement dit peut avoir lieu. Il est effectué soit à l’aide d’une drague à godets soit à l’aide d’une drague à pelle (illustration 7).

Dans les 2 cas, ces engins sont équipés de capteurs et balises GPS permettant un travail de précision dans les 3 dimensions. Les boues extraites sont déversées dans des barges et acheminées par la voie d’eau jusqu’au lieu de traitement. En fin d’opération, un nouveau levé bathymétrique est effectué dans la zone draguée. Il permet, d’une part, de contrôler la qualité du dragage effectué et, d’autre part, de déterminer les volumes réellement ôtés (illustrations 8 et 9).

A noter que ces données sont également très utiles pour créer des modèles de simulations d’écoulement, notamment pour les modèles de prévision des inondations.